Die beiden Artikel zu diesem Thema wurden uns freundlicherweise von den Autoren zur Verfügung gestellt: Zum einen "Landwirtschaft in der ehemaligen Gemeinde Pleußen (mit Steinmühle und Gulg)" von Wolfgang Wenisch. Er war von 2007-2024 Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Tirschenreuth. Den Abschnitt "Das Flurbereinigungsverfahren Pleußen - Kondrau 1968 - 1978" von Robert Sommer haben wir dem Buch "Heimatgeschichte der ehemaligen unteren Gemeinde Kondrau" (herausgegeben von der Stadt Waldsassen, 2007) entnommen. Beiden Autoren vielen Dank für das Entgegenkommen!

Landwirtschaft in der ehemaligen Gemeinde Pleußen (mit Steinmühle und Gulg)

Autor: Wolfgang Wenisch, von 2007-2024 Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Tirschenreuth

1.1 Erdgeschichte und Geologie

Das Gebiet südwestlich von Waldsassen zählt geologisch zum nordostbayerischen Grundgebirge, welches ein zentraler Teil des Variszischen Gebirges ist. Dieses ist vor rund 330 bis 280 Millionen Jahren entstanden. Die sogenannten saxothuringische (mit Thüringer Wald und Fichtelgebirge) und die moldanubische (mit Oberpfälzer und Bayerischem Wald) Zone treffen hier aufeinander und machen die Region erdgeschichtlich besonders interessant. Die Landschaft der Region ist stark vom Tertiär geprägt, wobei grabenartige Niederungen östlich des Fichtelgebirges bereits Ausläufer des Egergraben-Einbruchsystems sind. Eine Besonderheit ist im Gebiet Pleußen/Kondrau/ Netzstahl ein Ineinandergreifen von Vulkaniten, variszischen Graniten, Tertiär und methamorphen Einheiten des variszischen Gebirges innerhalb kleinster Räume; dies ist eine geologische Besonderheit, die an die Landbewirtschaftung durchaus spürbare Herausforderungen stellt.

1.2 Böden

Die Bodenarten östlich von Kondrau sind fast ausschließlich durch Verwitterung entstanden und wechseln je nach Ausgangsgestein relativ stark und kleinräumig. Es dominieren feinsandige Lehme aus Phyllitverwitterung, die zum Teil auch grusig und steinig sind. Sie sind schwach sauer bzw. neigen zur Versauerung. Von Natur aus fehlen sehr stark die Hauptnährstoffe Phosphat und Kalk. Die Bodenzahlen liegen überwiegend zwischen 40 und 50 und weisen damit für den Landkreis überdurchschnittlich gute Erzeugungsbedingungen auf (die besten Böden in Deutschland haben allerdings Bodenzahlen bis 100). Nach der Aufkalkung der Böden in den 80er Jahren entstanden hier gute Ackerlagen für Weizen und den anspruchsvollen Raps. Im Westen überwiegen mit Ausnahme des in Richtung Konnersreuth eingestreuten vulkanischen Basalts dagegen leichtere, nährstoffarme Verwitterungsböden aus Graniten mit schwächeren Bodenzahlen unter 30. Diese sind zwar leicht zu bearbeiten, können aber das Regenwasser nur schlecht speichern und sind demzufolge klassische Roggen-, Hafer- und Kartoffelböden, mit Kalk auch leidliche Braugerstenstandorte. Dies gilt mit Ausnahme der Schwemmlandlagen an der Wondreb auch für den Bereich zwischen Pleußen und Kondrau.

1.3 Klima

Die klimatischen Unterschiede im Landkreis sind recht gering, da die Mittelgebirgslandschaften nahezu das gesamte Kreisgebiet einnehmen. Nur in zwei kleinen Gebieten an der Grenze Hundsbach und Waldsassen im Nordosten sowie zwischen Kastl und Kemnath im Südwesten, erreicht die langjährige mittlere Jahrestemperatur 7° C (hier wird meist der historische (da noch ohne starken Klimawandel-Einfluss) Zeitraum 1961 bis 1990 herangezogen, diese wird allerdings im Durchschnitt der letzten 20 Jahre bereits in allen Landkreisteilen mit 8 bis 8,5° C deutlich überschritten. Für die Wetterstation Konnersreuth/Plößberg liegt die mittlere Jahrestemperatur der letzten 10 Jahre bei 8,8° C mit einer Streubreite von 7,7° C im Jahr 2021 bis 9,5° C im Jahr 2023, dem wärmsten Jahr der letzten 30 Jahre. Der nördlich angrenzende Raum um Hundsbach/Pechtnersreuth wird klimatisch schon zum Egerer Becken gerechnet und weist sogar nochmals um einige Zehntel höhere Temperaturen auf.

Im größten Teil des Landkreises fallen 700 - 800 mm Niederschläge im Jahr, im Raum Pleußen eher 700. An der Wetterstation Konnerseuth ist der Durchschnitt der letzten 30 Jahre bei etwa 600 mm, allerdings bei einer Streubreite von 441 mm im Jahr 1992 bis 934 mm im Jahr 2002, also mehr als doppelt so viel.

Hier liegt die Zahl der Vegetationstage (mit mindestens 10° C) zwischen 200 und 260. Den 20 bis 75 Eistagen (Tage, an denen die Temperatur ganztägig unter 0° C liegt, im Durchschnitt etwa 35 bei abnehmender Tendenz) stehen etwa 15 bis 65 Sommertage mit Temperaturen von mindestens 25° C gegenüber (hier steigende Tendenz, die letzten 9 Jahre waren es immer über 30, im Jahr 2018 und 2022 fast 60. Die Zahl der Vegetationstage nimmt zu, bei immer mehr Sommertagen ist dieser nicht mehr so kurz wie früher; die Behauptung, dass den letzten Spätfrösten sofort die ersten Frühfröste folgen, können wir also überdenken.

Die mittleren Windgeschwindigkeiten bewegen sich im Gebiet zwischen relativ niedrigen 3,4 und 4,7 Metern/Sekunde, gemessen in einer Höhe von 50 m über Grund.

Die mittlere Sonnenscheindauer liegt mit 1400 bis 1600 Stunden bei leicht steigender Tendenz pro Jahr deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt, kann jedoch - interessant für Betreiber von Photovoltaikanlagen stark schwanken (Beispiel Messstation Konnersreuth/Plößberg im Jahr 1006 nur 1216 h/Jahr, dagegen 2002 der bisherige Rekordwert von 2119 h/Jahr, ertragreich waren auch 2003, 2018 und 2023 mit jeweils etwa 2000 h/Jahr). Ähnliches gilt für die Globalstrahlung, die hier bei 1000 bis 1250 kwh/qm liegt.

Trotz der etwa 100 Frosttage (Tage, an denen das Temperaturminimum unter 0° C liegt) kann das Gebiet nicht (mehr) als schneesicher eingestuft werden, im Zuge des Klimawandels wird sich dies noch weiter verschärfen.

Die vorgenannten Zahlen und Daten sind Durchschnittswerte, die sich aus langjährigen Wetteraufzeichnungen ergeben. Es gibt jedoch auch außergewöhnliche Trockenheit z.B. in Verbindung mit dem sogenannten "Jahrhundertsommer 2003" mit nur 428 mm Niederschlag und 117 Regentagen oder Jahre wie 2002 und 2007 mit über 900 mm und über 160 Regentagen an der Wetterstation Konnersreuth. Dort gab es seit 1997 auch nur noch ein Jahr mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur unter 7° C (2010 mit 6,5° C, aber in den letzten 10 Jahren 5 mit über 9° C und im Jahr 2023 mit 9,5° C die höchste jemals dort gemessene Jahresdurchschnittstemperatur).

1.4 Agrarstruktur

In Pleußen, Steinmühle und Gulg werden von derzeit noch 9 landwirtschaft-lichen Betrieben (Datenbasis 2023, Invekos) nur noch wenige im Haupterwerb betrieben. Der Anteil der Haupterwerbsbetriebe liegt in den 3 Orten deutlich unter dem Landkreisniveau (43%) und noch deutlicher unter den Vergleichswerten der Oberpfalz und des Freistaates Bayern. Die landwirtschaftlichen. Betriebe konzentrieren sich überwiegend auf Pleußen, in Steinmühle wird kein landwirtschaftlicher Betrieb bewirtschaftet.

Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt mit 32,2 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche (ha LF) knapp über dem Landkreismittel von 31,3 ha LF und damit auch etwas über dem oberpfälzer bzw. bayerischen Durchschnitt, die mittlere Betriebsgröße ist in Pleußen noch einmal auffallend größer als in Gulg.

1.5 Flächennutzung

Die 9 Betriebe in den 3 Orten bewirtschaften insgesamt knapp 300 ha. Davon sind etwa 257 ha oder 88 % Ackerflächen. Der Ackerflächenanteil liegt damit deutlich über dem Durchschnitt des Landkreises von etwa 70 %, (Bayern 64 %).

Die Hauptkulturen sind auf dem Ackerland mit 56 ha der Winterweizen, gefolgt von 50 ha Sommergerste, 49 ha Klee/Kleegras und dann mit deutlichem Abstand von 26 ha Raps, 26 ha Wintergerste und (nur) 21 ha Silomais. Im Getreidebereich sind jeweils noch etwa 10 ha Winterroggen und Triticale erwähnenswert. Der Getreideanteil an der Ackerfläche liegt mit 62 % deutlich über dem Landkreisschnitt (52%). Der Silomaisanteil an der Ackerfläche liegt dagegen mit 8 % weit unter dem Landkreisdurchschnitt von 23 %. Der Anbau von Kartoffeln spielt beginnend mit dem Niedergang der Kartoffelbrennereien in der Region keine Rolle mehr.

Die landwirtschaftlichen. Betriebe der 3 Orte bewirtschaften etwa 33 ha Grünland, der Grünlandanteil liegt also mit etwa 11 % sehr niedrig.

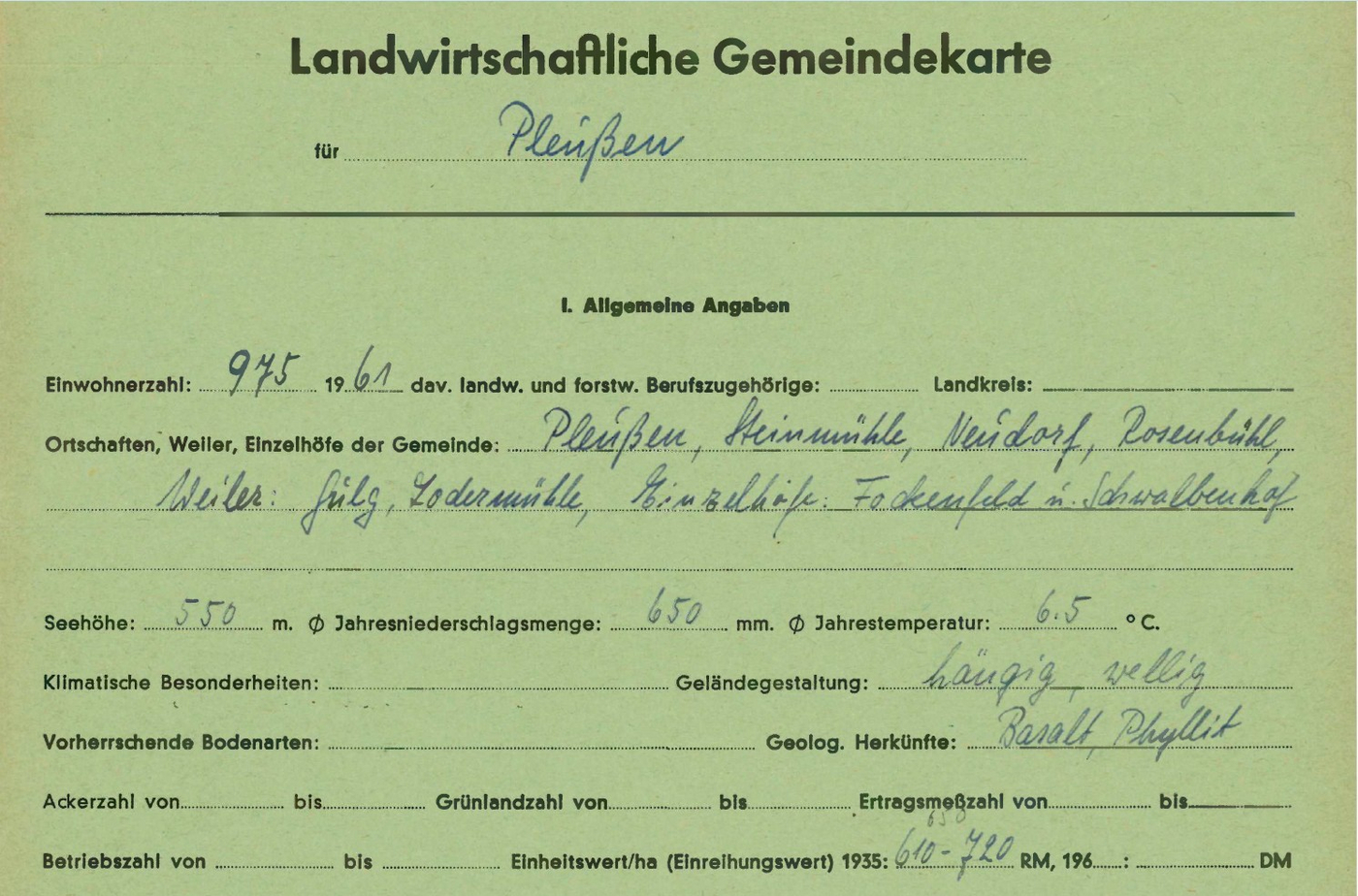

Interessant ist die Veränderung der Bodennutzung gegenüber 1961, für dieses Jahr liegt dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zufällig eine sogenannte Gemeindekarte vor.

Damals gehörten zum Gemeindegebiet allerdings noch die stark landwirtschaftlich geprägten Orte Neudorf, Rosenbühl und einige Einzelhöfe. Diese Orte wurden mit der Gebietsreform der Gemeinde Konnersreuth zugeschlagen.

1961 wurden noch deutlich mehr Winterroggen (130 ha), Hafer (105 ha) und Kartoffeln (67 ha) im damals deutlich größeren Gebiet (450 ha Ackerfläche von den Betrieben im Gebiet bewirtschaftet, 2023 dagegen nur noch 260 ha). Auch Futterrüben spielten damals mit etwa 20 ha Anbau noch eine Rolle. Dagegen wurden damals keine Wintergerste, kein Raps, kein Silomais angebaut, auch Flächenstilllegungen und Blühstreifen spielten noch keine Rolle.

1.6 Tierhaltung

Aufgrund der geringen Zahl an Betrieben unterliegen die Daten für Pleußen und Gulg den Datenschutzeinschränkungen. Aber auch zur besseren Vergleichbarkeit ist es sinnvoll für Gegenüberstellungen das gleiche Gebiet heranzuziehen. Im Folgenden werden deshalb die Gebiete der ehemaligen Gemeinde Pleußen (historische Daten) mit den Daten des gleichen Gebietes (also aktuelle Daten aus 2023 für Pleußen, Gulg, Steinmühle, Rosenbühl und Neudorf) herangezogen.

Im Gebiet ist die Zahl der Rinder von 1960 bis 2023 leicht von 558 auf 582 angestiegen, besonders die Zahl der Kühe hat sich von 205 auf 279 erhöht. Kühe werden allerdings nur noch in 7 der 19 Betriebe gehalten. Die Anzahl der Schweine ist im gleichen Zeitraum von 544 auf 453 zurückgegangen. Die Zahl der Zuchtsauen und Jungtiere hat abgenommen, die Anzahl der Mastschweine dagegen zugenommen. Besonders stark hat die Zahl der Ziegen, Pferde, Gänse und Enten abgenommen und spielt hier in der Landwirtschaft kaum noch eine Rolle.

In den beiden Orten Pleußen und Gulg werden insgesamt etwa 139 Rinder gehalten, mit 0,5 Rindern je ha LF sind damit deutlich weniger Rinder als im Durchschnitt Bayerns vorhanden, das Landkreis-Mittel von 1,24 Rinder je ha wird ebenso deutlich unterschritten.

Das Gebiet ist also spürbar von der geringen Tierhaltung geprägt. Es sind nur wenig spezialisierte Milchviehbetriebe vorhanden. Auch die Schweinehaltung spielt nur eine Nebenrolle.

Das Flurbereinigungsverfahren Pleußen - Kondrau 1968 - 1978

Autor: Robert Sommer, Im Zuge des Buchs "Heimatgeschichte der ehemaligen unteren Gemeinde Kondrau" (herausgegeben von der Stadt Waldsassen, 2007) verfasst.

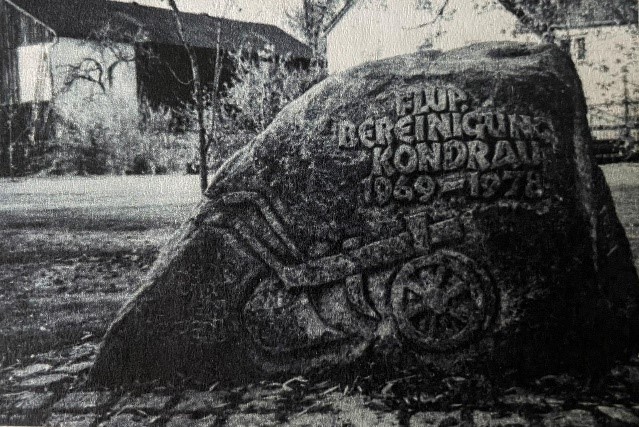

Das Flurbereinigungsverfahren Pleußen-Kondrau wurde 1968 vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angeordnet. Nach zehn Jahren waren die Arbeiten abgeschlossen. Am 30. September 1978 fand aus diesem Anlass in Kondrau eine Feier statt. Die folgende Passage mit der Schilderung der Maßnahmen und der wichtigsten Daten entnehmen wir dem Band "Heimatgeschichte der ehemaligen unteren Gemeinde Kondrau" (herausgegeben von der Stadt Waldsassen, 2007). Robert Sommer bearbeitete dort das Kapitel zur Flurbereinigung. Auf S. 146 f. beschreibt er die Feier zum Abschluss des Verfahrens. Der Vorsitzende des Flurbereinigungsvorstandes Bauoberrat Bauriedl blickte vor den Teilnehmern der Flurbereinigung und den Ehrengästen auf das Geschehen zurück:

2.1 Rückblick von Bauoberrat Bauriedl

„Fast auf den Tag genau vor 10 Jahren wurde das Flurbereinigungsverfahren Pleußen - Kondrau angeordnet. Heute nun stehen wir fast am Ende und so möchte ich als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft einen kurzen Rückblick über das Verfahren und die Arbeiten geben. Ich mache dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Bedeutet doch dieser Tag für mich das langsame Abschiednehmen von all dem, was von der Teilnehmergemeinschaft (TG) in den vergangenen Jahren erarbeitet und geschaffen wurde.

Eine Vielzahl von Mängeln im 1250 ha großen Verfahrensgebiet galt es zu beseitigen. Mängel, die sowohl eine neuzeitliche Bewirtschaftung der Grundstücke behinderten, als auch den vielen nicht allein in der Landwirtschaft tätigen Bewohnern das Leben und Wohnen erschwerten. Neben den vorhandenen wenigen Straßen für den überörtlichen Verkehr bestanden nahezu keine flurerschließenden Wirtschaftswege. Weiler und Einzelgehöfte waren bestenfalls über Schotterwege zu erreichen. Durch ungeregelte wasserwirtschaftliche Verhältnisse konnte ein Großteil der Äcker und Wiesen nur unter erheblichen Schwierigkeiten genutzt werden. Dazu kamen noch die Probleme mit Besitzersplitterung und Besitzstreuung. Die Produktivitat war dementsprechend gering.

Die von Ihnen im Jahre 1968, man könnte sagen in stürmischer Wahlnacht, gewählte Vorstandschaft hatte es also nicht leicht, die bereits bei der Planung der Wege- und Gewässerpläne auftretenden Schwierigkeiten zu überwinden. Es hat sich nunmehr gezeigt, dass das im letzten Jahrzehnt geschaffene Wegenetz sowohl der Ortsverbindung, der Erschließung von Einzelgehöften und Weilern, der Flurerschließung und auch dem Wanderer und Spaziergänger dient. Großer Wert wurde auch auf die Verbesserung des innerörtlichen Verkehrs gelegt. Durch den Ausbau von Ortsstraßen wurde es erreicht, dass kein Hof ohne Anschluss an staubfreie Straßen blieb. Selbst Schulkinder und Radfahrer wurden nicht vergessen. Für sie wurde ein Weg entlang der Bundesstraße nach Waldsassen angelegt.

Insgesamt wurden im Verfahrensgebiet ca. 28 km Wirtschaftswege gebaut, wovon ca. die Hälfte, also 14 km mit Schwarzdecke versehen ist. An Ortstraßen wurden ca. 2 km gebaut.

Planung und Ausführung des wasserwirtschaftlichen Bauprogramms lag in den Händen vom Wasserwirtschaftsamt Weiden und dem Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur in Regensburg.

Wenn trotz der genauen Untersuchungen über Wirtschaftlichkeit und technische Möglichkeit der Ausführung ein umfangreiches Programm verwirklicht wurde, so zeigt dies wieder einmal mehr den Umfang der Problemflächen auf.

So wurden ca. 200 ha Acker- und Grünland-flächen durch Dränagen verbessert, ca. 76 ha vernässte Wiesen mussten nach der Dränage umgebrochen und neu angesät werden. Der schadlosen Ableitung von Grund- und Tag-wasser dienen ca. 6 km Rohrleitung und die Neuanlage von Gräben, bzw. Ausbau und Verbesserung vorhandener Gewässer in einem Umfang von ca. 2 km.

Eine Wasserrückhaltung in Kondrau, die zugleich als Klär- und Absetzteich dient, ermöglichte erst die Auffüllung und Neugestaltung des alten Dorfweihers, der den meisten noch in seinem desolaten Zustand in Erinnerung sein wird. Dass als Folge der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen die Eigeninitiative der Beteiligten zur Entlandung und Neuanlage von Fischteichen angeregt wurde, sei nur am Rande erwähnt.

Die Belebung der Landwirtschaft hier im Stiftland im Außenbereich der schönen Stadt Waldsassen war bei allen Maßnahmen mit oberstes Ziel. Die wenigen unvermeidlichen Eingriffe in die Natur wurden durch ausgedehnte Maßnahmen der Grünordnung mehr als ausgeglichen. Die Teilnehmergemeinschaft hat ca. 7000 Bäume und Sträucher gepflanzt, d. h. pro ha LN wurden ca. 10 Sträucher gepflanzt. Allein der Landbedarf für die bepflanzten groß ausgewiesenen Flächen in Wegspitzen u. a. zweckmäßigen Lagen ist ca. 2,5 ha. Weitere 2,5 ha wurden der Gemeinde als natürliche Sukzessionsfläche zugewiesen.

Ein weiterer Abschnitt war die Neuverteilung der Grundstücke. Der Erfolg einer Flurbereinigung hängt ja nicht allein von kostenträchtigen und vielleicht deshalb manchmal überbewerteten Maßnahmen ab. Nicht allein die Summe der Ausgaben ist das Kriterium, denn erst bei optimaler Regelung der boden-ordnenden Maßnahmen kann sich der angestrebte Erfolg der Flurbereinigung einstellen.

Hier darf ich nun feststellen, dass ebenso wie beim Wegebau unsere Teilnehmer eine außergewöhnlich fortschrittliche Einstellung zur Flurneuordnung hatten. Es ließen sich hier, wie kaum in einem anderen Verfahren, ausgezeichnete Lösungen finden. Erfahrungsgemäß ist gerade an den Nahtstellen Dorf und Stadt, wie hier, mit den größten Schwierigkeiten zu rechnen. Hier wurden im besten Einvernehmen Baugründe ausgewiesen, abgeteilt und ausgetauscht. Auch die Bereitstellung von Land für öffentliche Zwecke - ich verweise hier auf die Umgehung Pleußen der Kreisstraße, Kondrauer Rückhaltebecken samt Umgriff, Spielplätze, Fläche für Pleußner Kläranlage u. Ä. - konnte dank der Einsichtigkeit der Teilnehmer problemlos durchgeführt werden.

Abrunden darf ich das Bild durch den Hin-weis, dass sich die Teilnehmer selbst in den Besitz der neuen Grundstücke eingewiesen haben, d. h. sie haben ihre neuen Grundstücke bereits freiwillig ein Jahr vor dem offiziellen Besitzübergang bewirtschaftet."

2.2 Kurzbericht der Flurbereiningungsdirektion Bamberg

Das Verfahren wurde im Jahre 1968 mit einer Fläche von 1.157 ha, davon 800 ha landwirtschaftl. Nutzfläche angeordnet.

1. Ziele der Neuordnung:

- Stärkung der landwirtschaftlichen Betriebe durch die Verbesserung der Agrarstruktur und durch die Steigerung der Arbeitsproduktivität bei der Bewirtschaftung der Fluren.

- Verbesserung der Infrastruktur durch Anlage und Ausbau eines neuzeitlichen Straßen- und Wegenetzes einschließlich der Flächenausweisung für den Ausbau des überörtlichen Straßennetzes

- Regelung des Wasserhaushalts durch Vorflutbeschaffung, teilweise Hochwasserfreilegung, Entwässerung von durch Staunasse geschädigten Flächen.

- Die Erhaltung der Kulturlandschaft durch Schaffung günstiger Voraussetzung für die künftige Bewirtschaftung und Verbesserung der Erholungsfunktion durch umfangreiche Bepflanzungen. Schutz wertvoller Feuchtbiotopflächen.

- Die Schaffung besserer Lebensbedingungen für die Bewohner dieses ländlichen Raumes durch Dorferneuerungsmaßnahmen und straßenmäßige Erschließung von Einzelgehöften.

2.1 Durchgeführte Einzelmaßnahmen:

- Flächenbereitstellung für Kreisstraße TIR 3 (Umgehung von Pleußen)

- Ausbau von Hauptwirtschaftswegen zugleich als Ortsverbindungen Pleußen - Kondrau, Pleußen - Hofteich

- Ausbau eines Rad- und Fußweges Kondrau - Waldsassen

- Ausweisung und Ausbau von Ortsstraßen mit Gemeinde

2.2 In der Flur

- Erschließung durch Ausbau von ca. 13,5 km Wirtschaftswegen mit Schwarzdecke und 14,0 km in einfacher Bauweise.

2.3 Regelung des Wasserhaushalts

- durch Ausbau und Verbesserung von ca. 0,4 km vorhandener und Neuanlage von 1,2 km vorhandener Gewässer und Gräben u. a. zur Vorflutbeschaffung für 192 ha Dränagen

- 5,6 km Rohrleitung zur schadlosen Abführung von Grund- und Tagwasser

- Umbruch und Neuansaat von 69 ha verwässerter Wiesen.

2.4 Landschaftspflege

- 2,5 ha Flächenbepflanzung

- 11,7 km Begleitpflanzungen für Wege und Gewässer

- 2,5 ha Ausweisung von natürlichen Sukzessionsflächen

2.5 Mithilfe bei der Lösung kommunaler Probleme Flächenbereitstellung und Mithilfe beim Ausbau

- 2 Spielplatze

- 1 Regenrückhaltebecken

- 1 Dorfplatz trockenlegen und ausbauen zu können

- 1 Löschbehälter

- Parkplätze

- Abbruch von 3 Gebäuden zur Vergrößerung des Dorfplatzes

- Ausweisung von Bauplätzen

- Ausweisung einer Fläche für Kläranlage

- Flächenausweisung für Bahnhoferweiterung

2.6 Aufstockung

- ca. 21 ha von der Teilnehmergemeinschaft erworbenes Land wurde im Flurbereinigungsplan zur Flächenbereitstellung für überörtliche Straßen und Aufstockung von Betrieben verwendet.

2.7 Finanzierung (Endabrechnung 29.09.1987)

Gesamtkosten 4.028.767,32 DM

Davon

Wegebau 2.227.905,05 DM

Wasserwirtschaft 303.637,86 DM

Bodenschutz 750.599,15 DM

Landschaftspflege 107.904,73 DM

Einnahmen (u. a.):

Eigenleistung 690.950,92 DM

Zuschüsse 2.682.859,50 DM

Am 21.12.1987 wird durch die Schlussfeststellung der Flurbereinigungsdirektion Bamberg das Flurbereinigungsverfahren Pleußen - Kondrau abgeschlossen.

Da die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft noch nicht beendet waren, blieb die Teilnehmergemeinschaft weiterhin bestehen. Es bestanden noch Beitragsverpflichtungen der Teilnehmer, Darlehen waren noch zurückzuzahlen, gemeinschaftliche Anlagen zu unterhalten und Grundeigentum zu verwalten.

Zum Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft wurde Hans Beck, Gulg 3 und zu dessen Stellvertreter Hans Grillmeier, Kondrau, von der Flurbereinigungsdirektion Bamberg bestimmt. In den Vorstand der TG wurden Hans Grillmeier, Kondrau, Ludwig Schmid, Kondrau, Hans Beck, Gulg und Josef Häckl, Pleußen berufen.